기술자료실

대한민국 '소·부·장' 현주소 살펴보니

2024-04-02

삼성, SK, 현대, LG 등 누구도 반박할 수 없는 세계적인 대기업들이 대한민국에는 존재하는 지금이다.

글로벌 대기업들 뒤에는 흔히 ‘슈퍼 乙(을)’로 불리는 소부장(소재·부품·장비) 기업이 군림하고 있다.

윤석열 대통령과 이재용 삼성전자 회장은 전세계 유일한 반도체 노광 장비 기업 ‘ASML’과 계약을 맺기 위해 직접 네덜란드를 방문하기도 했다.

이러한 대체불가능한 소부장 업체들은 전세계 대기업들을 줄세우고 흔들리지 않는 제조업의 근간이 된다.

하지만 우리나라 소부장의 현재 상황은 소부장 강국이라고 부르기는 어려운 상황이다.

2019년 7월 일본이 반도체 핵심 소재에 대해 수출을 규제하면서 국내 반도체 산업은 멈춰섰고 특정국에 의존하는 대한민국 소부장 생태계의 취약점이 드러났다.

뉴스락은 대한민국 소·부·장의 현주소를 살펴보고 문제에 대한 해결책을 찾아본다.

‘소부장’은 소재·부품·장비의 앞 글자를 따서 만든 말로 반도체·자동차·2차전지 등 대규모 산업의 하위제조업을 의미한다.

△‘소재’는 부품과 완제품을 구성하는 핵심 기초 물질 △‘부품’은 완제품을 구성하거나 다른 상품과의 결합을 통해서만 기능을 발휘하는 제품 △‘장비’는 소재·부품을 생산하거나 소재·부품을 사용해 제품을 생산하는 장치다.

소부장은 각 산업의 밸류체인이나 공급망 역할을 하는 산업의 허리를 담당한다.

그중 첨단기술 분야의 소부장은 최초 개발에서 사업화까지 수십 년이 소요되고 대체재를 찾기 어려워 시장을 선점할 경우 그 시장을 독점할 수 있다.

대표적인 대체 불가능한 소재는 '폴리이미드'가 있다.

영하 273도에서 영상 400도 온도까지 견디는 폴리이미드 소재는 1965년 처음 우주항공 분야에서 사용돼 현재 컴퓨터, 휴대폰, 자동차 등 다양한 분야 필수소재로 자리매김 했다.

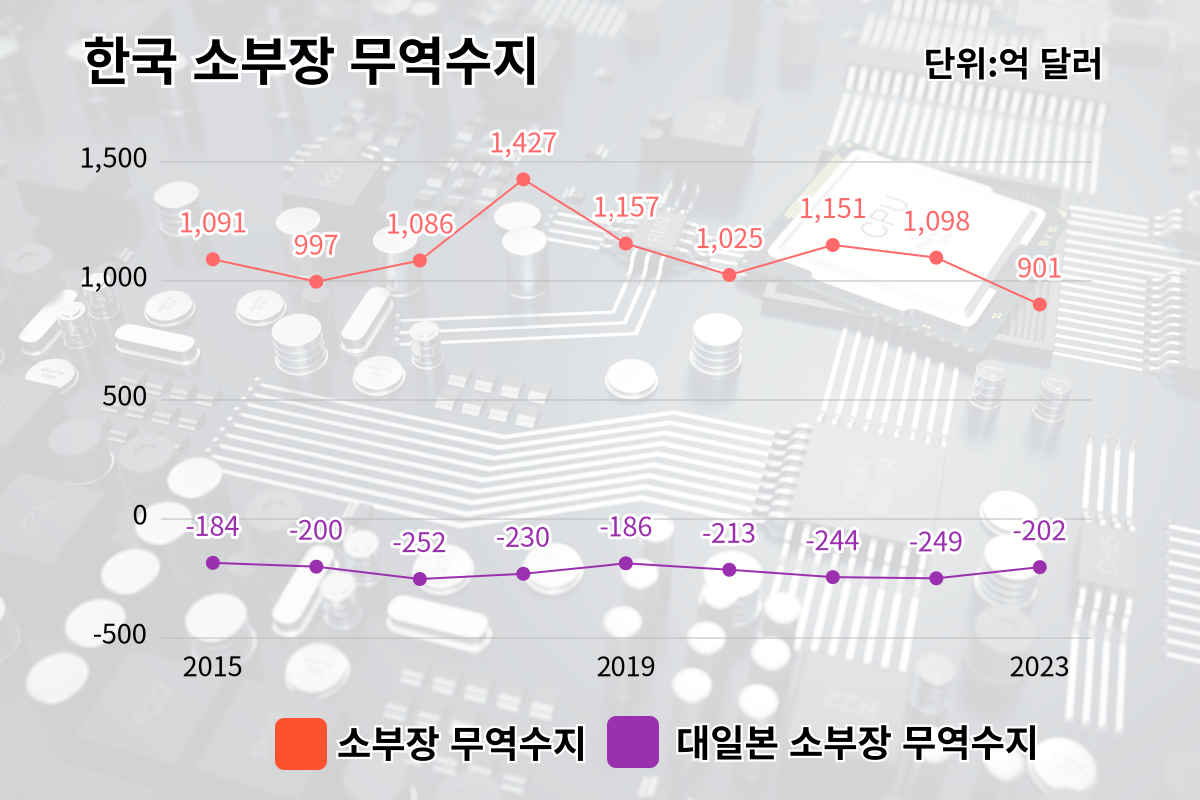

한국의 무역수지를 보면 국내 경제에서 소부장이 차지하는 규모를 실감할 수 있다.

산업통상자원부 통계에 따르면 지난해 기준 전산업 수출 6322억 달러 (약 852조 3천억원)중 소부장이 차지하는 금액은 3335억 달러(약 449조 6천억원)로 수출의 50.29%를 차지했다.

무역수지도 전산업 부문에서 같은기간 약 103억 달러(약 13조 9천억원) 적자를 기록했지만 소부장 무역수지는 901억 달러(약 121조 5천억원)를 기록하며 전산업 적자폭을 줄여나가는데 큰 기여를 했다.

그러나 업계에서는 소부장 산업이 우리나라 중요한 역할을 하지만 아직까지 소부장 강국이라는 평가는 이르다고 입을 모은다.

지난해 일본에 대한 소부장 수출은 139억 달러(약 18조 7천억원), 수입 341억 달러(약 45조 9천억원) 로 대일본 무역수지는 202억 적자(약 27조 2천억원)를 나타냈다.

가장 많은 적자를 보인 품목은 소재부문에서 '화학물질 및 화학제품'이 22억 달러(약 3조원) 적자를 기록했고 부품부문에서 전자부품이 74억 달러(약 10조원) 적자, 장비부문에서 반도체·디스플레이 장비가 32억 달러(약 4조 3천억원) 적자를 보였다.

2019년 일본의 무역제재 이후 우리나라 정부는 강력한 소부장 지원정책을 펼치며 소부장을 지원했지만 대일본 소부장 무역수지는 여전히 적자를 기록하고 있다.

김양팽 산업연구원 전문연구원은 뉴스락과의 통화 에서 “우리나라의 기술력이 좋아진 것은 사실이지만 일본을 전부 대체하는 상황은 아니다”며 "축척된 다른 기업의 기술력을 단기간에 따라잡기는 쉽지않다"고 아직은 부족한 소부장 현실을 꼬집었다.

소부장 강국... 기술과 수요산업의 다각화가 동시에 돼야

경제 성장에는 소부장 산업이 빠질 수 없다.

일본의 경우 버블경제 이후 약 20년동안 경기침체를 겪으면서도 세계 경제 3위를 유지했고 최근 일본 증시는 34년만에 최고치를 기록했다.

'소부장 강국'의 저력을 보여준 셈이다.

일본 정부는 강력한 반도체 소부장 무기로 TSMC, 인텔, 삼성 등 글로벌 기업을 국내로 불러들이며 자국 소부장 공급망을 재편하고 있다.

우리나라도 소부장 강국이 되기 위해 정부와 기업이 머리를 맞대고 소부장 취약점과 발전 방향을 논의해야한다는 목소리가 나오고 있다.

김양팽 산업연구원 전문연구원은 " 소부장을 키우기 위해선 첫째로 국내 수요 산업 강화하고 둘째로 우리의 소재부품 장비를 쓸 수 있는 해외 기업을 개척해야 한 다"고 설명했다.

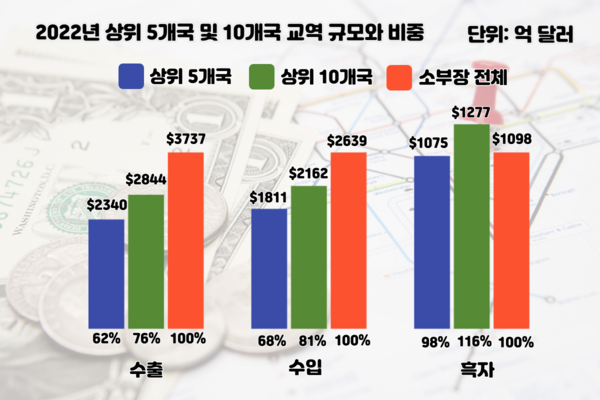

실제로 우리나라 소부장 산업은 특정 국가에만 의존하는 성향 을 보인다.

2023년 현대경제연구원에서 발간한 '한국의 소재·부품·장비 산업 현황과 주요 이슈' 보고서에 따르면 우리나라 전체 소부장 산업의 수·출입은△중국 △미국 △일본 △대만 △베트남 등 특정 국가에 의존하는 것으로 나타났다.

전체 수출과 수입은 상위 5개국에 60%이상을 의존하고 무역수지 흑자는 약 98%를 의존하고 있다.

특히 중국에 대한 수출 및 수입 비중은 각각 27.9%, 29.9%로 가장 높은 의존도를 보였다.

이부형 현대경제구원 이사대우는 "교역국 다변화를 통해 각종 대외 환경 변화가 미칠 악영향을 최소화해야 한다"고 말했다.

정부는 국내 소부장 산업의 세계 진출을 촉진하기 위해 심혈을 기울이고 있다.

산업부는 지난해 '소부장 수요-공급기업 간담회'를 개최하고 수요·공급 기업협력 모델을 세계적 기업·클러스타와 협력해 확대해나가기로 했다.

반도체, 이차전지 등 7개 분야 64건에 대해 수요 기업 참여를 전제로 공동연구, 세제혜택 등 다양한 지원을 아끼지 않겠다고 선언했다.

수요기업이 초기 개발단계부터 참여해 소부장 기업의 기술경쟁력 강화 및 조기 사업화 효과가 더욱 높아질 예정이다.

주영준 산업부 산업정책실장은 " 세계적 공급망 재편은 우리 소부장 기업에게 위기이자 새로운 기회”라며 “정부는 과감한 기술개발과 촘촘한 소부장 수출 지원 등을 통해 세계적 공급망 새판짜기를 우리 소부장 산업의 세계 진출 확대의 기회로 적극 활용하겠다 ”고 밝혔다.

출처 : https://www.newslock.co.kr/news/articleView.html?idxno=89104